Napoleón y el cine – El cine histórico no pasa de ser una versión romántica...

[Cultura – Historia]

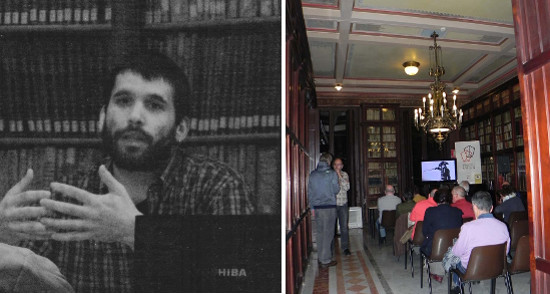

Biblioteca Pública Arús, Barcelona

Napoleón y el cine, conferencia a cargo de Francesc Marí

8 de noviembre de 2016

Fotografías: ©2016 Marisa Ferrer P.

Esta vez, Fent Història (Haciendo Historia) ha convocado a sus socios y simpatizantes a escuchar a otro de sus invitados, Francesc Marí, quien ha hablado sobre la figura de Napoleón, este importante personaje histórico, y de la manera como los realizadores de cine y televisión lo han retratado.

Ha iniciado su disertación planteando si es posible ver la historia a través del cine y hasta que punto lo que vemos en las pantallas es realidad o ficción, dada la fina línea que las separa. Máxime cuando después de los primeros pasos experimentales desde su invención, su consideración como expresión artística hacía que se alimentara, no de fuentes fidedignas en cuanto a lo que presentaba, sino de otros modos de expresión artística como la literatura, la pintura o la escultura. Y el cine histórico en concreto, no pasaba de ser una versión romántica de la historia.

Siendo así, ha añadido un matiz a la pregunta: ¿se puede ver la historia a través de las películas de ficción? Y la respuesta sería afirmativa, con reservas, pues se requiere una información previa sobre la veracidad del hecho representado y atendiendo a la brevedad del tiempo disponible para desarrollarlo. Ha habido y hay temas que por una u otra razón han atraído las preferencias de los realizadores, como la antigua Roma, el western o las dos guerras mundiales, quizá debido a la procedencia de esos realizadores, lo que erróneamente nos puede llevar a pensar que son esos los temas de mayor difusión. La época vinculada a un personaje, solo superada en número de representaciones por Jesús de Nazaret es, precisamente, la era napoleónica, y a quien le da nombre, Napoleón Bonaparte, aunque sea una etapa relativamente corta dentro de historia de la humanidad.

Aunque mayoritario, éste no ha sido el único protagonista relevante; otros como Julio César, Alejandro Magno o Juana de Arco, han sido objeto de variados análisis cinematográficos, y cabría preguntarse qué han tenido en común para atraer la atención de creadores de todo tipo, aparte de la huella imborrable durante siglos. ¿Sería el poder? ¿Cómo y cuándo los consiguieron? ¿Cómo y por qué lo perdieron? Sin duda, es una suma de todo ello.

La tendencia es identificar un personaje con detalles convertidos en iconos a lo largo del tiempo. Un puro, un bigote y unas gafas o un sombrero y un látigo hacen venir a la mente a Grouxo Marx e Indiana Jones. Si se trata de personajes ficticios no reviste mayor importancia pero, si se trata de gente real, la cosa cambia puesto que se acaba confundiendo el símbolo con el personaje real, lo que lleva invariablemente a la creación del mito.

En el caso de Napoleón, ni vestía siempre su gabán gris, austero comparado con los uniformes de sus generales, y aunque no era alto, tampoco era de tan baja estatura como puede parecer al lado de militares uniformados, seleccionados por su talla y tocados además con aparatosos sombreros. La imagen de un hombre frío y calculador tampoco responde con exactitud a la realidad, porque si bien era gran estratega, también era impaciente y ambicioso, lo que le llevó a soberbias victorias pero también a grandes derrotas.

Fotografías: ©2016 Marisa Ferrer P.

Dejando de lado estos aspectos más bien anecdóticos, Francesc Marí ha seguido analizando cómo se ha llegado a distorsionar la realidad histórica, no tan lejana, hablando de la relevancia dada al personaje ya por sus contemporáneos, que empezaron a crear una imagen representándolo en cuadros y esculturas en actitudes heroicas y laudatorias, alentados por el mismo Napoleón, y cómo así ha acabado formando parte del imaginario popular europeo, al que la nueva forma de arte que fue el cine ha continuado alimentando.

Consecuencia lógica es que fuera el francés, como cuna del cine, el primero en representar a Napoleón como un gran héroe al que seguir ensalzando, de modo que en 1927, Abel Gance eligió para el actor protagonista la apariencia clásica, es decir, nariz aguileña, cabello lacio y piel blanca, un aspecto enfermizo y macilento. Concentró toda su fuerza en la mirada, que somete al espectador tanto como a los enemigos, y lo dota de un carácter paciente y parco en palabras, o sea, un héroe romántico.

Imposibilitado de completar el grandioso proyecto inicial, treinta años después, Gance dirigió Austerlitz, dibujando un personaje que, si bien conserva un cierto halo romántico, subraya las virtudes como el sentido del humor, la compasión o el fervor patriótico, dándole un matiz más humano, más cercano, con pasiones, dudas y miedos como cualquier otro ser humano.

Ha seguido el conferenciante hablando de la serie televisiva de 2002, que tiene la ventaja de sus seis horas de duración para hacer evolucionar la personalidad del protagonista. Desde el Bonaparte ferviente republicano hasta Napoleón I, emperador, dominante, controlador de familia y mariscales, censor de escritos periodísticos, dueño de media Europa y ambiciones sin límite, aunque intentando mostrar su mejor versión. Es en esencia el tópico del héroe francés: épico, trágico, patriótico y humano.

Después de estos tres ejemplos, la disertación ha tomado otro camino, el de exponer otros ejemplos de films en los que no se le trata como al héroe idolatrado por los franceses sino todo lo contrario, como antagonista, y el primero ha sido una de las obras más representadas sobre la era napoleónica, Guerra y Paz y su versión de 1956.

La presencia de Napoleón puede dividirse en tres partes: en la primera aparece como un ser fantasmal después de la victoria de Austerlitz, montando un caballo blanco como un dios de la guerra; en la segunda, su extraña llegada a Moscú sin opositor que escenifique oficialmente la rendición tras la batalla de Borodino, lo muestra algo histérico e inseguro, sin perder no obstante la facultad de mando y, en la tercera, se lo ve derrotado de forma humillante, forzado a la retirada de lo que queda de su ejército y con el enemigo pisándole los talones.

La presencia de Napoleón puede dividirse en tres partes: en la primera aparece como un ser fantasmal después de la victoria de Austerlitz, montando un caballo blanco como un dios de la guerra; en la segunda, su extraña llegada a Moscú sin opositor que escenifique oficialmente la rendición tras la batalla de Borodino, lo muestra algo histérico e inseguro, sin perder no obstante la facultad de mando y, en la tercera, se lo ve derrotado de forma humillante, forzado a la retirada de lo que queda de su ejército y con el enemigo pisándole los talones.

La gran figura moldeada por Gance en 1927, se convierte en un déspota derribado de su pedestal con violencia y la versión de malvado de Guerra y Paz, vuelve a cambiar en Waterloo de 1970, en la que se aprecia un Napoleón inestable, con altibajos emocionales, desesperado, enfermo, que lucha contra el deterioro de su cuerpo porque su mente se resiste a decaer confiando en la victoria final. Wellington lo supera, calificándolo de maestro a despecho de la rivalidad entre ambos, que no impide el mutuo respeto. En esta película se percibe claramente el deseo de desmitificar al héroe de leyenda, mostrando su faceta más débil y desesperada para hacerlo caer del altar donde lo han colocado los franceses; se aceptan sus grandes cualidades de estratega, con las que presenta una dura batalla a Wellington, pero eso es todo, se le despoja del aura de divinidad.

Otro aspecto del cine ambientado en época napoleónica, ha sido el de haberlo utilizado como transmisor de un mensaje concreto para el espectador. El ponente ha puesto el ejemplo de las películas escritas por Giovacchino Forzano y Benito Mussolini, Hundert Tage (Franz Wenzler, 1935) y Campo di maggio (Giovacchino Forzano, 1936), patente sobre todo en la segunda la intención de establecer un paralelismo entre Mussolini y Napoleón, y la necesidad de un fuerte liderazgo.

En otras ocasiones se ha tratado la era napoleónica desde el punto de vista de la resistencia en los territorios invadidos por Napoleón, sembrando la semilla nacionalista a lo largo y ancho de Europa. En la Alemania nazi, el mismo Goebbles promovió la producción de una larga lista de películas, convencido de la fuerza del cine como herramienta de propaganda y por ello, y para levantar el ánimo de las tropas, poco antes de la derrota definitiva en 1945 se estrenó Kolberg (Veit Harlan,1945), que relata la enconada resistencia de ese pueblo alemán frente a la Grande Armée napoleónica.

Sigue Francesc Marí hablando del declive del cine épico en la década de mil novecientos setenta, a partir de la cual se empezó no tanto a abandonar la idea romántica como a buscar el realismo, para acabar concluyendo que las películas, teniendo en cuenta cuándo y cómo han sido realizadas, constituyen una fuente de información histórica tan válida como otra manifestación artística, con el añadido del movimiento y el sonido.

Después de responder las preguntas de los asistentes, se ha dado fin a esta interesante charla, ilustrada con fragmentos de algunas de las filmaciones comentadas, que sin duda habrán despertado la curiosidad por revisarlas con nuevos ojos entre los aficionados al cine y a la historia.

Marisa Ferrer P.

Barcelona, 08-11-2016

Ver:

Sección Cultura

Página de origen de la imagen principal:

Cultura Histórica